Image may be NSFW.

Clik here to view. 在文化遺產地做田野調查

在文化遺產地做田野調查

人類的文明進展中,總會發生各式各樣的價值衝突,例如經濟開發與環境保護,常常就難以兩全。在文化遺產保護過程中亦然,可能會面臨「官方文化價值」與「地方生存發展」的兩難。此時,進行相關的田野調查,將有助於發掘主流價值以外的觀點,讓政策在制訂與執行時,儘可能兼顧各個面向,在各方價值取捨中找到平衡。

目前,全球共有超過 800 個「世界文化遺產」(World Cultural Heritage)。這些經過聯合國教科文組織甄選評定的文物、建築、或考古遺址,可能是表彰獨特的人文藝術成就、可能是作為特定文化或事件的見證。它們每一個,都像是一盞聚光燈,打亮了人類在歷史長河中的珍貴足跡。

然而,燈塔底下往往是最黑暗的。在聚光燈沒有照到的地方,許多事情正在發生。

中研院民族所助研究員王舒俐,前往文化遺產所在地進行的田野調查,就是希望能在那些陰暗的角落,點起一盞燈火。

Clik here to view.

王舒俐一趟「無心插柳」的田野調查,為中國河南安陽小村的「地方營造」歷程,留下了珍貴的記錄與觀點。

圖片來源│王舒俐(圖左)

聚光燈下的殷墟

中國自 1985 年簽訂《世界文化遺產公約》後,「申遺」(申請世界文化遺產)就被視為一種展現「文化軟實力」的重要工作。截至 2017 年,經聯合國審核通過的世界文化遺產一共有 52 項,全球排名第 2 ,緊追在義大利的 53 項數目之後,很可能幾年內就會超越。

其中,河南省的安陽市,是世界知名的「殷墟」考古遺址所在地,從十九世紀開始就因為出土「甲骨文」,在考古學界聲名大噪。這裡是商代末期的首都,堪稱是人類早期的文明重鎮之一,大量的甲骨文資料被認為有高度研究價值,因此也成為中國第一個申報世界遺產的大型遺址。

Clik here to view.

圖片來源│王舒俐,攝於 2016 年殷墟申遺十週年

故事講到這裡,可以浮現一些很美好的想像:三千年悠久的歷史、厚實的文化底蘊,讓安陽在政府的規劃下,以遺跡的保存為中心,帶動城市建設,成為居民引以為傲、全球知名的文化景點。

只不過,現實總是和理想有落差。王舒俐走進田野,實際觀察殷墟附近居民的生活,發現這落差,可能比我們想像中更大。當生活的空間,被劃定為世界文化遺產地的區域,進行「整頓」的過程,對居民可能是一場翻天覆地的劇變,例如殷墟博物館西側的「小村」。

歷史的傳承與延續

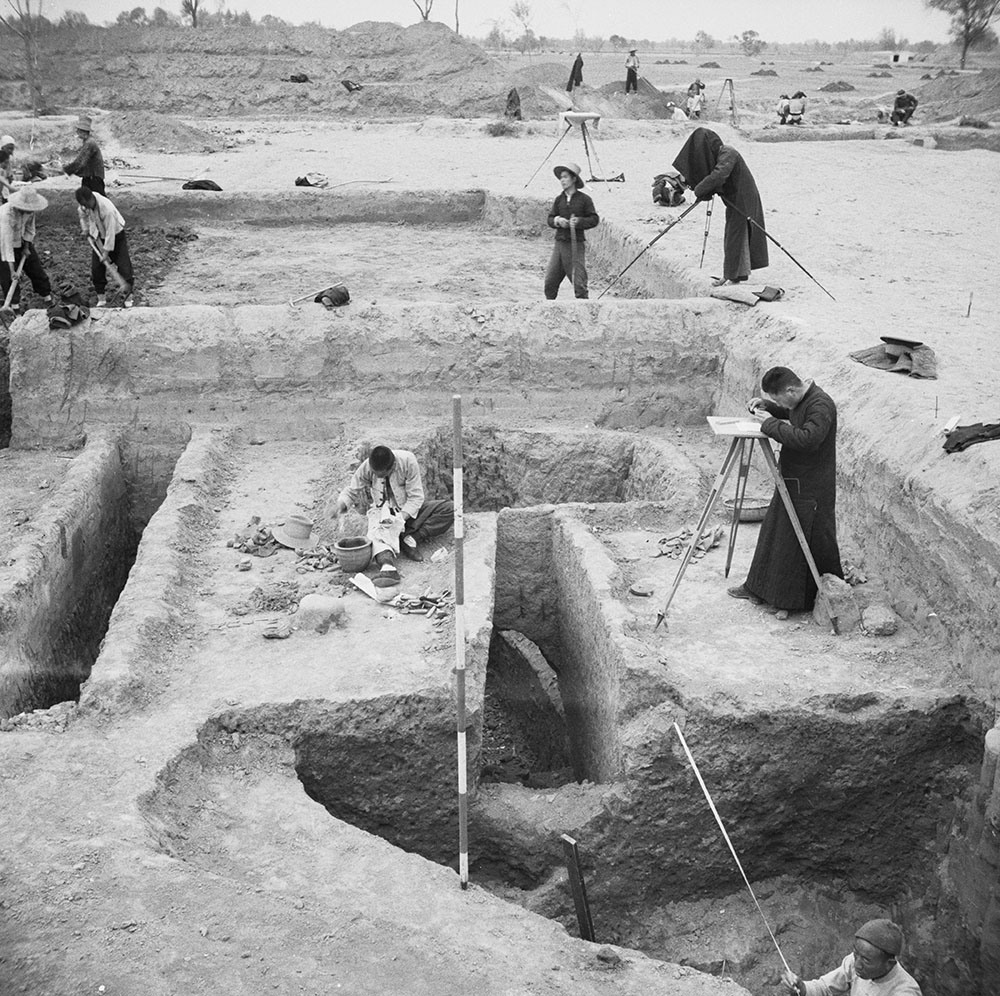

故事要從 1928 年講起,當年中研院史語所的前輩們,例如董作賓與李濟先生,在這個地方開始了考古學的第一鏟,這一鏟,挖掘到了大型的宮殿、墓葬、青銅器、甲骨文與居民點,這是一個埋葬地下三千年的商代末期的首都。

Clik here to view.

資料來源│中央研究院歷史語言研究所藏品,亦收錄於〈矛盾知青、搬家先生、傅大砲:中研院史語所創所所長傅斯年〉

2018 年,迎來殷墟慶祝 90 週年科學考古學的發掘紀念,在這 90 年的發掘裡,一步步向世人揭露這塊面積多達 30 多平方公里的晚商城市的面貌。

當年在史語所發掘的前輩們,為 1930 年代的殷墟,留下了很好的照片與文字紀錄,跟著政府移居到台北後,在南港繼續整理 1930 年間 15 次考古發掘的紀錄。例如,石璋如先生,生前念茲在茲地寫著當年在殷墟從事考古發掘者的故事,他一共紀錄 101 位考古民工、46 位考古者背後的生命史,後來由李永迪等人編輯出版《殷墟發掘員工傳》。

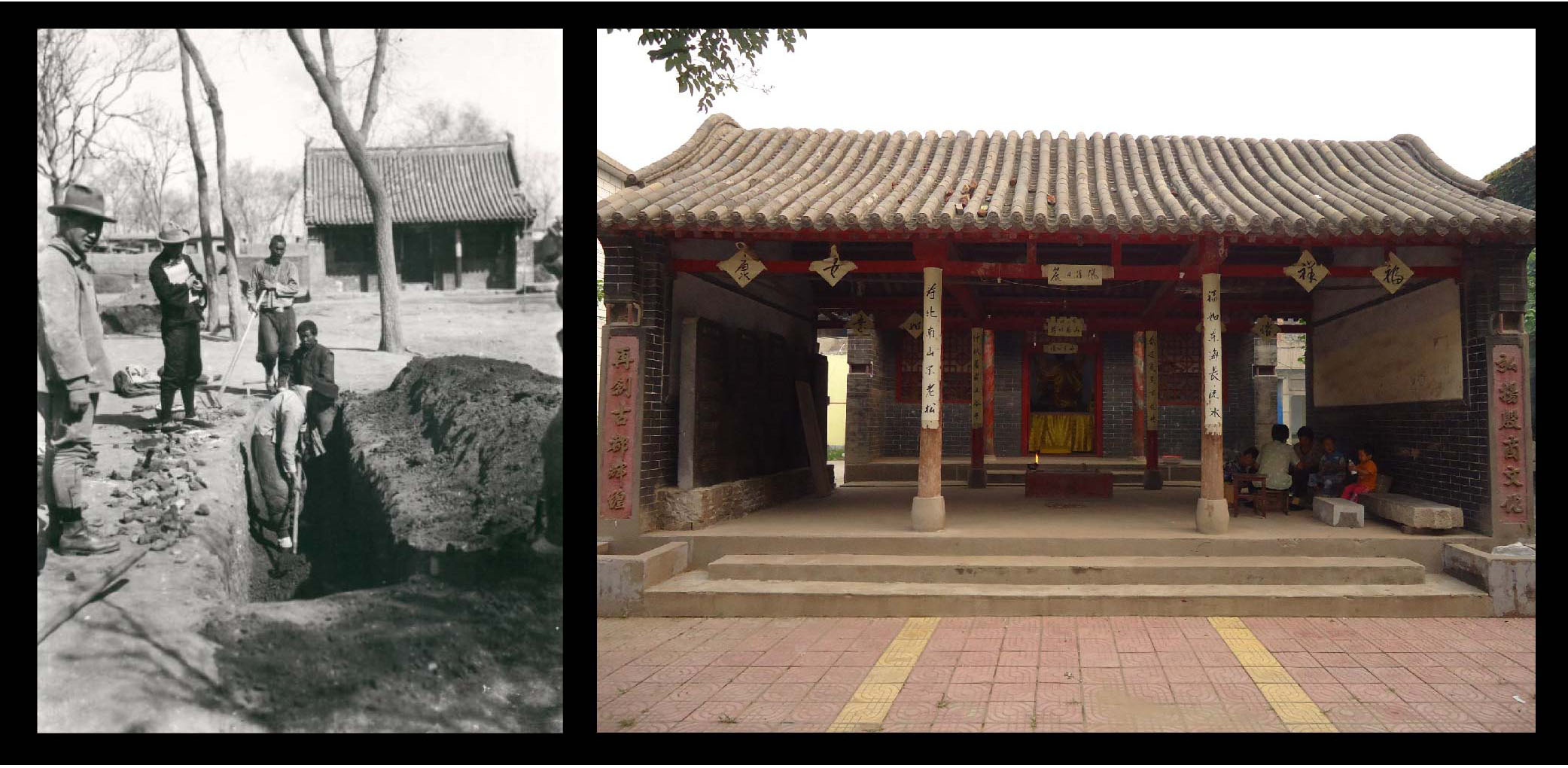

王舒俐最初到這裡做研究時,只是好奇,想一睹中學歷史課本讀到的安陽殷墟,現在變成什麼樣子。當她到了安陽,沒想到這裡的考古發掘依舊持續:該地建設了遺址博物館,更於 2006 年登錄為世界文化遺產地,但幾十個村落還是原來樸實的風貌。於是她開始在史語所前輩曾經發掘的小村五聖廟前,著手進行人類學的民族誌調查。

Clik here to view.

圖片來源│中央研究院歷史語言研究所藏品、王舒俐

文化遺產的重量

「小村」位在殷商遺址的核心區域,拜此所賜,在全世界都享有盛名。這樣一個指標性的村落,中國官方以「文明工程」為名,大力進行環境整頓,要讓小村成為一個「文明模範生」。然而,因為位於考古遺址區域,村落發展因此大受限制:保護範圍區內不能蓋工廠、村民不能蓋新房、民房不能擴建、也限制加蓋。

遺址保護區內的種種管制,雖然維護了文化遺產,卻也影響了當地原本的農村生活習俗。

Clik here to view.

圖片來源│王舒俐,攝於 2010 年

同樣位在殷墟博物館附近的「花村」,命運更加多舛。

地方政府決定拆遷,對花村的居民來說,整個家園都不見了。 1000 多位村民經歷 6 年的流離失所,最終才在另一個地方安定下來。以結果論來看,現在這些被搬遷的居民居住的房子,比以前大、也從平房轉為高樓大廈,得到的補償金確實不少。但是對於老一輩的人來說,居住過的房子與他們的生命緊緊相扣,有些人會用住這個房子「長壽」,來形容過去住的房子。

這也是人類學者談討「家 vs. 房子」、「地方 vs. 空間」的不同,前者被賦予意義,後者是一個中性的詞彙。

「拆除花村的理由,是因為市政府覺得外國人不知道花村。」這段來自居民的說明,讓王舒俐想起英國考古學家 C. Tilley 的名言:

地圖上沒有名字的地方,像是一個空白的空間。

不論是「世界知名」的小村、或是「消失空白」的花村,居民的日子都不好過。他們原本務農維生,農民的生活,每一個細節都與土地息息相關,但在「申遺」後,土地被劃為博物館與考古公園,而遭逐步徵收。農民失去土地,只能到其他地方找臨時工作,充滿不確定的未來,讓他們徬徨無助。

生活環境從寬闊農舍變成狹窄公寓,熟悉的日常作息和鄰里街坊,全都不復存在。耕作的土地,沒了;工作的工廠,關了。

而原本殷墟博物館被地方居民寄予厚望,期盼以文化觀光魅力帶動地方經濟發展。不料對一般遊客而言,因為不懂考古,往往不知在殷墟可以看什麼,加上週邊建設質量也不佳,使得觀光效益不如預期。

我們就是坐在金山上要飯的乞丐!

這是當地居民最深刻也最沉痛的自嘲。史料豐富又如何?名聲響亮又如何?對當地居民來說,都是無法承受之重。「遺產保護」變成限制發展的沉重枷鎖。當全世界把聚光燈集中在殷墟崇高的文化地位、學術價值時,暗處瑟縮嘆息的居民,乏人問津。

Clik here to view.

圖片來源│王舒俐,攝於 2010 年

王舒俐前往河南安陽,原本並不是要記錄這些。最初,她前往殷墟是想進行「博物館民族誌」的研究,探討世界文化遺產地生成的過程,以及博物館對於知識的呈現。

「但看到那些當地居民的掙扎與無奈,無法坐視不管啊!覺得這些才是更需要被記錄的事情。」王舒俐心中有一股屬於人類學家的正義感。

於是她的研究焦點,變成用田野觀察探討「地方營造」的建構過程中,各方價值的角力。在中國大陸,官方掌控了遺產地的價值詮釋權,因此會放大「公領域」的角色,缺乏多元觀點的折衝。王舒俐希望用小小燈火,映照出該地村落實景,或許也是整個中國文化政策的縮影。

在文物保存上的難處,臺灣的情況又是如何?

Image may be NSFW.

Clik here to view.![問]() 在文物保存上的難處,臺灣的情況又是如何?

在文物保存上的難處,臺灣的情況又是如何?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

從殖民走到威權,再走到藍綠輪替的民主政黨政治,臺灣民眾的認同其實是多元且複雜的,這也體現在「遺產價值」的認定上。比方說,兩蔣時代較重視中原華夏文化,近年來日本殖民時代或原住民文物的重要性又漸漸抬頭,然後兩蔣時代許多的「遺產地」變成了「負面遺產」。

「文化遺產」的概念是流動的,也是一個製造(in the making)的過程,很可能一次政黨輪替,定義就發生了微妙的質變。

其次,在當代都市發展與經濟開發的脈絡下,我們可能遇到的不是「保護遺產」而犧牲周邊居民的利益;相反的,反而是許多古蹟、遺產地都賣給了「建商」,或一夜之間火災消失了。

這不僅要靠地方保護意識的加強,更需要完整的體制與政策,文化資產是公共財,我們不能把保護的重擔放在個人身上,但是目前文資法沒有給予古蹟或遺產擁有者很好的利基,去做古蹟保存。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![問]() 如何掌握文化遺產保存的關鍵?

如何掌握文化遺產保存的關鍵?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

因為臺灣也好、中國大陸也罷,在文化保存工作上,都太注重表象的「樣版」。不管是有形的建築、文物,或是無形的儀式、歌謠等,一旦被定為「遺跡」,就彷彿被製作成了「標本」,表面栩栩如生,內在卻已經死去。

文化遺產之所以有意義,是被當代人「賦予」的。其最重要的價值,就在於這份脈絡、在於人和文化資產間的「關係」。

我們應該要保護的是這份「關係」,而不是那些變成樣板與標本的文物、古蹟、遺址。

只有認真去反思當代人與遺產間的關係,才能掌握文化資產保存的精髓,進而做出最佳的決策。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![問]() 對於有志從事田野調查的人們,有何建議?

對於有志從事田野調查的人們,有何建議?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

我本來想成為博物館學者,但是過程中因為好奇於田野地的世界,看見那些努力生活的人們、執志於考古發掘的前輩、為遺產保護而付出的人,激發我想要寫下這個地方的故事,最初的出發點很簡單。

大量觀察、大量記錄,很多研究者的確會遇到難以聚焦的困境。但不用氣餒,田野研究有時候並不是在「找出」某個答案,有時候,記錄下你的觀察,這件事本身就是價值所在。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() 延伸閱讀

延伸閱讀

Image may be NSFW.

Clik here to view.王舒俐的個人網頁 Image may be NSFW.

Clik here to view.“Civilization and the Transformation of Xiaotun Village at China's Yinxu Archaeological Site”, editor(s): BELINER, D., BAUMMAN, C., World Heritage on the Ground: Ethnographic Perspectives, pp. 171-192, New York and Oxford: Berghahn. Image may be NSFW.

Clik here to view.蔬粒王,佇立在世界遺產地上的小廟 (引自芭樂人類學) Image may be NSFW.

Clik here to view.河南安陽殷墟網站

採訪編輯|黃楷元

美術編輯|林洵安